隠岐(おき)諸島の神社や史跡を巡りました。

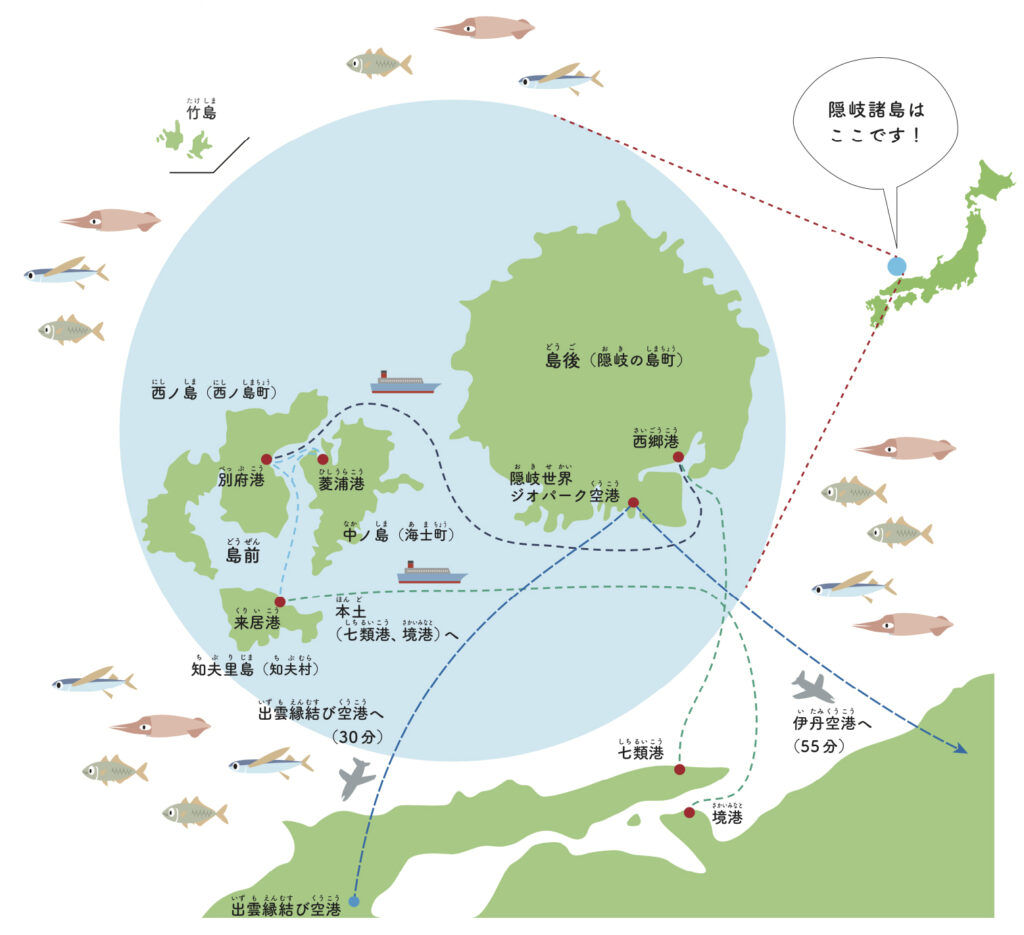

隠岐諸島について

隠岐諸島は、約180の島々と4つの有人島から成ります。

島内には100社を超える神社があるといわれています。

伊丹空港からは直行便が運航しています。

画像の出典元 : アクセス | 隠岐ガイドブックー海のめぐみ、島のめぐみ

| 地域 | 島名 [大きさの比率] | 町村名 | 船港 | 空港 |

|---|---|---|---|---|

| 島後 (どうご) | 島後 [18] (どうご) | 隠岐の島町 | 西郷港 (さいごう) | 隠岐空港 |

| 島前 (どうぜん) | 中ノ島 [2] | 海士町 (あま) | 菱浦港 (ひしうら) | |

| 西ノ島 [4] | 西ノ島町 | 別府港 (べっぷ) | ||

| 知夫里島 [1] (ちぶり) | 知夫村 (ちぶ) | 来居港 (くるい) | ||

| 本土 | 七類港 (しちるい) 境港 (さかいみなと) | 出雲空港 伊丹空港 |

玉若酢命神社

隠岐の島町

隠岐国の総社

玉若酢命(たまわかすのみこと)神社は、玉若酢命をお祀りしています。

玉若酢命は、第10代崇神天皇の御代に隠岐国造として遣わされ、国づくりや開拓に尽力されたと伝えられています。

境内には、高さ約30メートル、樹齢およそ千数百年と云われる「八百杉(やおすぎ)」があります。その名は、若狭国から来た八百比丘尼(やおびくに)が諸国を巡り、各地に杉の苗を植えながら「八百年後に再びこの地を訪れよう」と語ったという伝説に由来するといわれています。

玉若酢命神社(公式サイト)

水若酢神社

隠岐の島町

隠岐国一宮

水若酢(みずわかす)神社は、水若酢命をお祀りしています。

水若酢命も、隠岐の国づくりや開拓に尽力された神と伝えられています。

隠岐国の一宮で、かつて名神大社にも列した古社です。

明治4年(西暦1871年)には国幣中社に列しました。

白島崎展望台

隠岐の島町

白島崎(しらしまざき)は、島後(どうご)の北端に突き出た岬です。周辺には沖ノ島・松島・白島・小白島などの島々が点在し、展望台からは、これらの島々と雄大な日本海を一望することができます。

白島崎の岩石は白色のアルカリ流紋岩で構成されており、その名の由来となっています。日本海の深い青、海岸に生い茂る緑、そして白い岩肌が織りなす色彩のコントラストは、息をのむような美しさです。

隠岐国分寺

隠岐の島町

隠岐国分寺(おきこくぶんじ)は、第45代聖武天皇が国ごとに建立を命じた「国分寺」の跡地に再興された寺院です。

境内には、御醍醐天皇の行在所跡を示す碑がありますが、西ノ島に黒木御所と呼ばれる行在所跡が残っています。

那久岬展望台

隠岐の島町

那久岬(なぐみさき)は、島後(どうご)の南西端に突き出た岬で、展望台からは島前(どうぜん)や日本海を一望できます。

フェリーで 島後から 中ノ島へ

隠岐の二日目、08:30発の「しらしま」で約70分の船旅です♪

隠岐神社

海士町

後鳥羽天皇ゆかりの地

隠岐神社は第82代後鳥羽(ごとば)天皇をお祀りしています。

後鳥羽天皇は、源平合戦の只中、わずか4歳で即位され、19歳で御子の土御門天皇に譲位されました。

和歌を好まれ、藤原定家らに8番目の勅撰和歌集となる「新古今和歌集」の編纂をお命じになりました。

刀にも強い関心を抱かれ、自ら作刀されるほか、「御番鍛冶(ごばんかじ)」を定め、全国から選りすぐりの刀工を集めて鍛刀させました。

承久3年(西暦1221年)、鎌倉幕府への反発から兵を挙げましたが、敗北して隠岐に配流されました(承久の変)。

出家して法皇となられ、隠岐で崩御されました。

御遺骨は、行在所のある源福寺の一角に納められ、現在は宮内庁が管理する御火葬塚となっています。

明治2年(西暦1869年)、神仏判然令の影響で源福寺は廃寺となりました。

また、火葬塚には神社もありましたが、明治6年(西暦1873年)に後鳥羽天皇の御霊が水無瀬神宮(大阪府)へ奉遷されたことに伴い、神社も取り払われました。

それ以降も祭祀は続けられていたと伝えられています。

昭和14年(西暦1939年)、後鳥羽天皇の700年祭の年に、源福寺跡に隠岐神社が創建されました。

例祭日には、後鳥羽天皇の御製「我こそは 新島守よ 隠岐の海の 荒き波風 心して吹け」に楽と振りを付けた承久楽(じょうきゅうがく)が奉納されます。

隣接する資料館には、刀剣などが展示されています。

人もをし 人もうらめし あぢきなく

世を思ふ故に もの思ふ身は

蛙鳴く かつたの池の 夕たたみ

聞かましものは 松風の音

古郷を しのぶの軒に 風すぎて

苔の袂に 匂う橘

隠岐やいま 木の芽をかこむ 怒涛かな

苔の花 踏むみさゝぎの 松鳴るに

宇受賀命神社

海士町

田園に佇む古社

宇受賀命(うづかのみこと)神社は宇受賀命をお祀りしています。

周囲を田んぼに囲まれた、のどかな風景の中に鎮座しています。

宇受賀命と大山神社の神様が、比奈麻治比賣命(ひなまじひめのみこと)をめぐって力比べを行い、宇受賀命が勝利して比奈麻治比賣命を妻に迎え、二人のあいだに柳井姫がお生まれになったという神話が伝えられています。

かつて名神大社にも列した古社です。

明屋海岸

海士町

明屋(あきや)海岸は、海食崖(かいしょくがい)や海食洞(かいしょくどう)が約1kmにわたって続く景勝地です。

「屏風岩」と呼ばれる岩があり、通称「ハート岩」として親しまれています。

また、この地は、比奈麻治比賣命(ひなまじひめのみこと)が宇受賀命(うづかのみこと)の子である柳井姫をお産みになった場所と伝えられています。

フェリーで 中ノ島から 西ノ島へ

「どうぜん」で約15分の船旅です♪

由良比女神社

西ノ島町

いか寄せの浜に佇む古社

由良比女(ゆらひめ)神社は、由良比女命をお祀りしています。

言い伝えによると、由良比女命が芋桶に乗って海を渡る際、海に手を浸したところを鳥賊に嚙みつかれたといいます。

そのお詫びの印として、毎年由良の浜に鳥賊の群れが押し寄せるようになり、以来「いか寄せの浜」と呼ばれているそうです。

かつて名神大社にも列した古社です。

国賀海岸

摩天崖

西ノ島町

西ノ島の西側に広がる国賀(くにが)海岸は、火山活動と日本海の波風による海食作用によって形成された、断崖や奇岩がそびえ立つ雄大な景勝地です。

その中にある摩天崖(まてんがい)は、海抜257メートルの大絶壁で、海食崖としては日本有数の高さを誇ります。

少し離れた国賀海岸展望所や赤尾展望所からの眺めも絶景です。

すぐそこに牛馬が放牧されています (;゚Д゚)!

黒木神社

西ノ島町

後醍醐天皇ゆかりの地

黒木神社は、第96代後醍醐(ごだいご)天皇をお祀りしています。

後醍醐天皇は、天皇親政を理想とされ、鎌倉幕府打倒の計画が露見したため捕らえられ、隠岐に配流されました(元弘の変)。しかし約1年後、各地の武士の蜂起を受けて脱出し、名和長年(なわ ながとし)らに迎えられて伯耆国(ほうきのくに)船上山を拠点に倒幕運動を展開。やがて足利尊氏らの支援により鎌倉幕府を滅ぼし、政治改革を行います(建武の新政)。その後、武士層との対立により足利尊氏に京都を占拠され、吉野へ逃れて南朝を樹立。以降、南朝の天皇として統治を続け、吉野で崩御されました。

隠岐では、西ノ島の別府港東側の小高い丘にかつて行在所(黒木御所)が設けられ、その跡地に黒木神社が鎮座しています。

こゝろさす かたをとはゝや なみのうへに

うきてたゝよふ あまのつりふね

フェリーで 西ノ島から 島後へ

島後発着で、一日に島前の3島を回る時間は無く、知夫里島は諦めて、17:15発の「しらしま」で、約70分かけて島後に戻ります。

フェリーから見る夕焼けです♬

雑記

西郷港

隠岐の島町

宿から見る朝焼けです♬

西郷岬灯台

隠岐の島町

空港の近くにあります。

隠岐は、空も海も澄んでいて、とてもきれいでした(^^)/

その他

- 知夫里島

- 焼火神社

- 岩倉の乳房杉

地図

以上です。